梨園染のこだわり COMMITMENT

梨園染の手ぬぐいは、型紙からはじまり、染め、最後の仕上げであるたたみ加工までほとんどが人の手によるものです。

機械生産では感じられない手染めの温かさが梨園染の深い味わいになっています。

「伝統的な職人技」と「日本のいま」を染め上げた梨園染。当社が自信を持ってお届けする、3つのこだわりをご紹介します。

生 地

「天然素材の安心を」

これが梨園染のテキスタイルコンセプトです。

梨園染の生地は、化繊とは違う、素肌に優しい木綿です。木綿は丈夫で軽く、吸湿性に優れているので、汗や水分を程よく吸収し、すばやく乾きます。

使うほどに風合いが増し、肌に馴染んできます。洗い込むほどに染め色が落ち着き、色の変化も楽しみの一つになります。

ゆかたや他の商品にも、上質で他にはない生地にこだわっています。

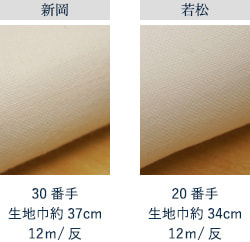

手ぬぐいの生地

梨園染の手ぬぐいでは「新岡」と「若松」というブランド名で特別に織った生地を使用しており、「新岡」が特岡(岡よりも上質)、「若松」が上総理(総理よりも上質)にあたります。どちらも一般的な特岡や総理に比べて生地巾が広く、打ち込み(寸間あたりの生地の本数)が多いので丈夫なことが特長です。

生地の違いの一つとして、糸の太さがあります。番手といって、数が大きいほど細く、20番手と30番手の糸が手ぬぐいにはよく使われます。

新岡の方が糸が細く、使用されている糸の本数も多いので布目が細かく、若松に比べて薄くてなめらかな感触になります。

対して若松はやや糸が太く、糸目もざっくりとして、新岡に比べて厚みが出ます。

ゆかたの生地

|

特岡巾広 夏 |

ゆかたに使われるスタンダードな生地です。 岡よりも打ち込みを増やして丈夫にしてあります。 〈巾約38cm 12m/反〉 |

|---|---|---|

| 特岡キング | 特岡巾広よりも巾を広くした、一般的に男性がよく使うサイズです。 〈巾約40㎝ 12m/反〉 | |

| 特天閣 | 生地巾が最も広いのが最大の特徴。大柄な男性用のゆかた生地用として作りました。大判ハンカチにも使用しており、正方形にカットして縫製してます。梨園染独自に織り上げた生地です。 〈巾約43㎝ 12m/反〉 |

|

紅 梅 | 縦と横に太さの違う糸を混ぜて織り上げることで生地に格子模様が出るのが特徴。 「四つ手」とも呼ばれます。 〈巾約38㎝~40㎝ 12m/反〉 |

|---|

|

ちりめん | 緯糸に強いよりをかけてその復元力で生地にシボを出させたもので、長板染など、高級品の生地として使われています。生地には張りがあり、シャリ感のある独特の質感が特徴。収縮率が高いので、仕立てには注意が必要です。 〈巾約38㎝ 12/反〉 |

|---|

|

涼 |

縦糸に太さの違う糸が入っており、独特の風合いと 涼しげな透け感があるのが特徴です。 〈巾約38㎝ 12m/反〉 |

|---|

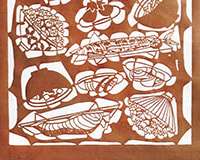

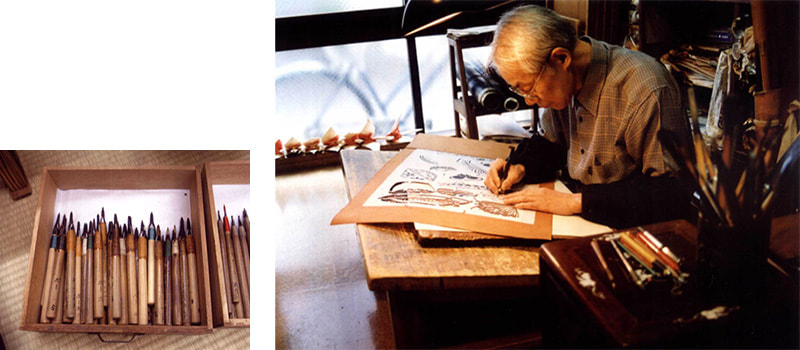

型 紙(形 紙)

手彫り・機械彫りどちらにも特徴があり、柄によって使い分け

戸田屋商店では職人の手彫りと機械彫りの2種類をメインに注染の型紙を彫っています。機械彫りは近年できた技術で徐々に注文数が増えていますが、手彫り・機械彫りどちらにも特徴があり、柄によって使い分けています。

手彫りは注染を熟知した職人が、染められたときに原画に近く再現されるよう、線の太さや点の大きさを刃の角度などを変えて細かな部分に配慮し、絶妙な加減で彫っていきます。

細川染(複数型)など難しい柄での構成も職人だからこそできる技です。

機械彫りはデータ入稿なので複製が容易なこと、柄によっては手彫りより安価にできる、などのメリットがあります。

手彫りの工程

-

1

浮いている柄が落ちたり、ずれたりしないように「つり」を残して渋紙を彫っていきます。〈作業日数5時間から2日位〉

-

2

紗張りする前に型が落ちてしまわないように裏に薄い紙を貼ります。(裏打ち)糊が乾いたら「つり」を取り、紗張り職人に渡します。

-

3

型に紗を張った上から薄めのうるしを塗り、乾燥さます。(仮張り)裏の薄紙を取り除いてから、再び濃い目のうるしを重ね塗り、乾燥を繰り返し固めます。最後に「万力」にかけて更に固めて強度を上げます。〈作業日数3時間から丸2日間〉

型紙完成

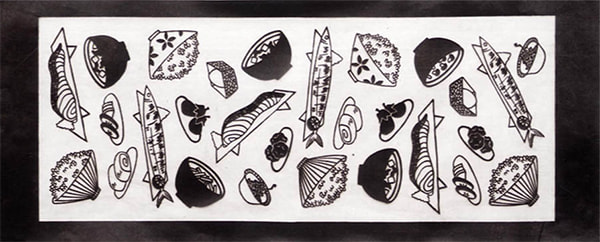

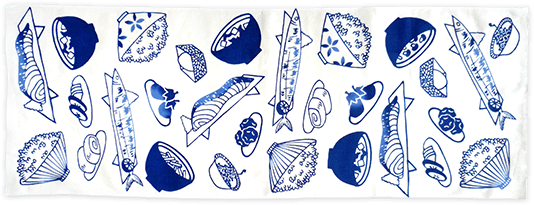

染め上がった手ぬぐい

機械彫りの工程

-

1

デザインをアウトライン化されたデータで受け取ります。

-

2

型紙の不要部分を剥がすための「カス取り線」のデータを入稿データに追加し、データ化完了。

-

3

彫り上がったものがバラバラにならないように型紙の裏側に特殊な台紙を貼り付けます。

-

4

表を上にして機械にセットし、カットを開始します。

-

5

カットが終わったら表に軽く紗張り作業をします。

-

6

裏の台紙を剥がしていきます。

-

7

型紙の不要部分を剥がします。(カス取り作業)

-

8

仮に張った紗に接着剤を塗って乾かす作業を3~4回繰り返し本張りします。

-

9

最後に下絵と相違がないか検品し、完成。

染め上がった手ぬぐい

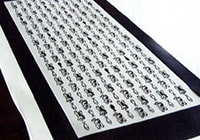

伝統工芸注 染

梨園染のゆかた、手ぬぐいは

注染工場で

染め上げられ、

その製造工程のほとんどは、

熟練の職人による手作業です。

また、注染には他の染めとは違う

特徴があります。

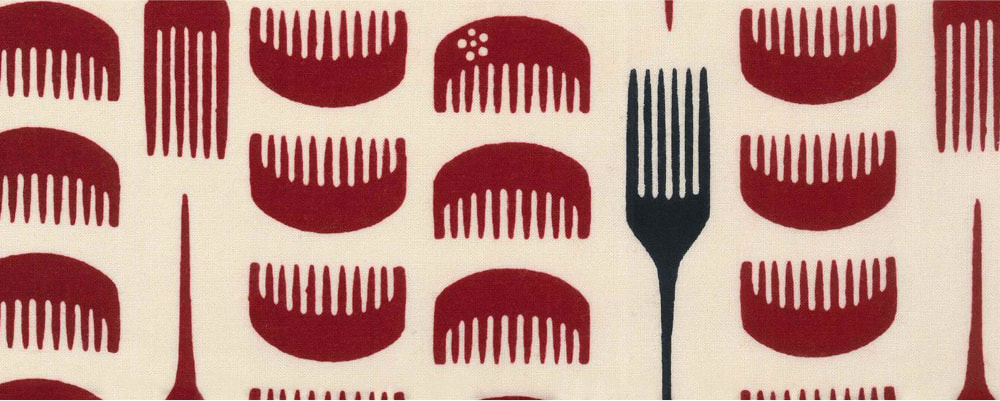

梨園染の特色といえる「注染」

注染の手ぬぐいは、両面が表です。見えないところや裏側に凝る日本人の美意識では、使う側が常に表であることが望まれています。

そのため、梨園染では、染色の段階で染料を布の上から下まで、繊維の芯まで染料を浸透させる注染をメイン技法に選んでいます。

差し分け染・ぼかし染

また染色の多くは1型で1色を染めますが、注染の場合は複数の色を1型で染めることが可能です。 この作業をおこなうため、柄や色の境目に糊を置いて土手を作ります。これを「差し分け染」といいます。 一方、糊で土手を作らず、色をまぜて濃淡や色ぼかしを演出する技法もあります。これを「ぼかし染」といいます。

注染製造工程

-

1

練地(ねりじ)

生地に染料の浸透をよくするため、薬剤を入れた水槽に漬けます。

-

2

地巻(じまき)

乾かした生地を巻取機で丸巻にします。

-

3

糊調合

生地、染料、模様などに合わせ、防染糊を調合します。

-

4

型置き / 板場(いたば)

型紙を枠に張り、生地の上に載せヘラで防染糊を付けます。

-

5

色合わせ

染色用染料の調合をします。

-

6

染色 / 紺屋(こうや)

糊付けされた生地に染料を注ぎ入れ、 下から吸い取ります。

-

7

水洗い / 水元(みずもと)

糊や余分な染料を洗い流します。

-

8

乾燥

生地を乾かします。

-

9

仕上げ

生地をキレイに整理します(手ぬぐいは鋏を入れて仕上げます)